2014 for kids

Pour les enfants et les ados

Au Showeb du 28 janvier, étaient aussi dévoilés les films jeune public et pour ados. Voilà les principaux films que l’on attend. Avec pour commencer, le facétieux Rémy Gaillard, star du web et des 8-20 ans, dont la devise – C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui – s’applique à son premier long métrage.

Mars

- Le grand cahier, adapté du livre d’Agota Kristof (Pretty Pictures)

- N’importe qui de Rémy Gaillard, toujours aussi con, toujours aussi drôle donc, mais est-ce que ça tient tout un film ? A voir (Wild Bunch)

Avril

- Divergente, l’adaptation signée Neil Burger d’un best-seller mondial (sauf en France) avec la révélation actuelle : Shailene Woodley (SND) (photo)

- Dancing in Jaffa, un documentaire sur un ancien champion du monde de danse de salon qui revient à Jaffa pour faire danser ensemble des jeunes juifs et palestiniens (Pretty pictures)

- Clochette et la fée pirate, nouvelle déclinaison du personnage émancipé de Peter Pan (Disney)

Mai

- Libre et assoupi, ou la vie quotidienne de trois ados qui peinent à passer à l’âge adulte, avec Baptiste Lecaplain, Charlotte Lebon et Félix Moatti (Gaumont) (photo)

Juin

- A toute épreuve, une comédie sur le bac…judicieusement daté L avec Marc Lavoine et Lafouine (Gaumont)

Juillet

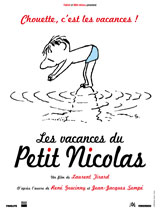

- Les vacances du petit Nicolas ou la suite d’un succès typiquement français signé Laurent Tirard (Wild Bunch)

- Planes 2 (Pixar – Disney)

Novembre

- Astérix et le domaine des Dieux de Louis Clichy, écrit par Alexandre Astier ou le grand retour d’Astérix en BD, 3D (SND)

Décembre

- Bob l’éponge 2 en 3D (Paramount)

- Benoit Brisefer ou l’adaptation du BD franchouille de Peyo (pourtant belge) avec Gérard Jugnot et Jean Reno (Disney)